Les oxalates dans l’alimentation

Publié le 14 octobre 2025 • Aucun commentaire

Distinguer l'acide oxalique des oxalates

L’acide oxalique (C₂H₂O₄) correspond à la forme acide libre, capable de complexer différents cations — un processus de chélation. Cette propriété s’exerce notamment vis-à-vis du calcium (Ca²⁺), du magnésium (Mg²⁺), du fer (Fe²⁺/Fe³⁺) et du zinc (Zn²⁺)¹.

Dans le milieu digestif ou dans les liquides biologiques, l’acide oxalique peut perdre ses protons pour former l’ion oxalate (C₂O₄²⁻), qui va se combiner avec les minéraux présents pour donner naissance à des sels d’oxalates, dont la solubilité et les effets physiologiques dépendent du cation associé².

Cette différence de solubilité est essentielle à comprendre. Les formes solubles peuvent être absorbées, passer dans la circulation sanguine et nécessiter une élimination rénale. En revanche, l’oxalate de calcium insoluble précipite quant à lui dans la lumière intestinale et tend à être plus facilement éliminé avec les matières fécales.

Solubilité des principaux sels d’oxalates :

Oxalate de calcium :

- Quasi-insoluble, précipite rapidement.

- Généralement éliminé dans les selles sans être absorbé.

- C’est celui qui nous intéresse le plus dans ce sujet.

Oxalate de potassium :

- Très soluble.

- Facilement absorbable par la muqueuse intestinale.

- Contribue significativement à l’absorption intestinale d’oxalates.

Oxalate de sodium :

- Soluble, absorbable.

- Contribue lui aussi à l’absorption intestinale d’oxalates.

Oxalate de magnésium :

- Faiblement soluble, mais plus que l’oxalate de calcium.

- Il contribue donc faiblement à l’absorption intestinale des oxalates.

À quoi servent les oxalates dans le règne végétal ?

La production d’oxalates par les plantes répond à plusieurs fonctions biologiques développées au cours de l’évolution³ :

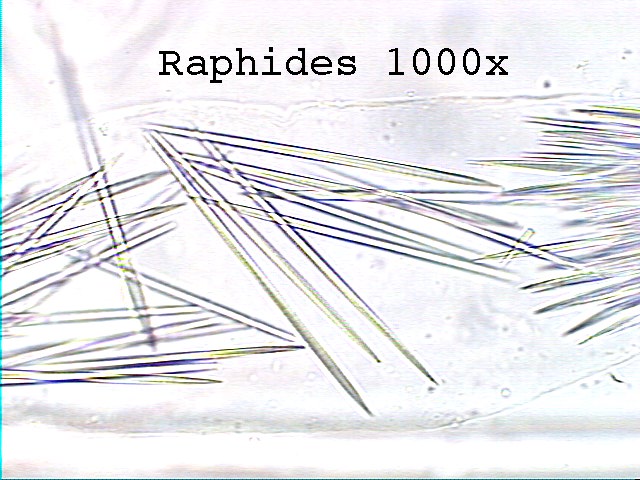

Défense contre les herbivores : Les plantes produisent des cristaux microscopiques en forme d’aiguilles, ce que l’on appelle des raphides, provoquant une irritation intense des muqueuses buccales. La chélation du calcium circulant chez l’animal peut entraîner une hypocalcémie aiguë à doses importantes, conférant ainsi un avantage contre la prédation.

Détoxification des métaux lourds : Les oxalates chélatent les métaux potentiellement toxiques présents dans certains sols (aluminium, cadmium) et les séquestrent sous forme d’oxalates insolubles.

Au sein d’une même plante, la répartition n’est par ailleurs pas uniforme : les feuilles tendent à concentrer davantage d’oxalates que les fruits ou les graines, et les plantes jeunes en accumulent généralement plus que les plantes matures.

Contrairement à de nombreuses molécules organiques, les mammifères ne possèdent pas d’enzyme capable de dégrader ou de métaboliser les oxalates¹. Une fois absorbés par voie alimentaire ou formés par l’organisme, les oxalates doivent être éliminés par les reins. Cette particularité métabolique explique pourquoi l’accumulation d’oxalates peut devenir problématique lorsque les mécanismes d’élimination sont défaillants ou saturés.

🔬 À retenir : Oxalates et métaux lourds

Bien que les plantes utilisent les oxalates pour séquestrer les métaux lourds, il n’existe pas de données validant que les oxalates alimentaires puissent permettre d’éliminer les métaux lourds stockés dans l’organisme chez l’humain.

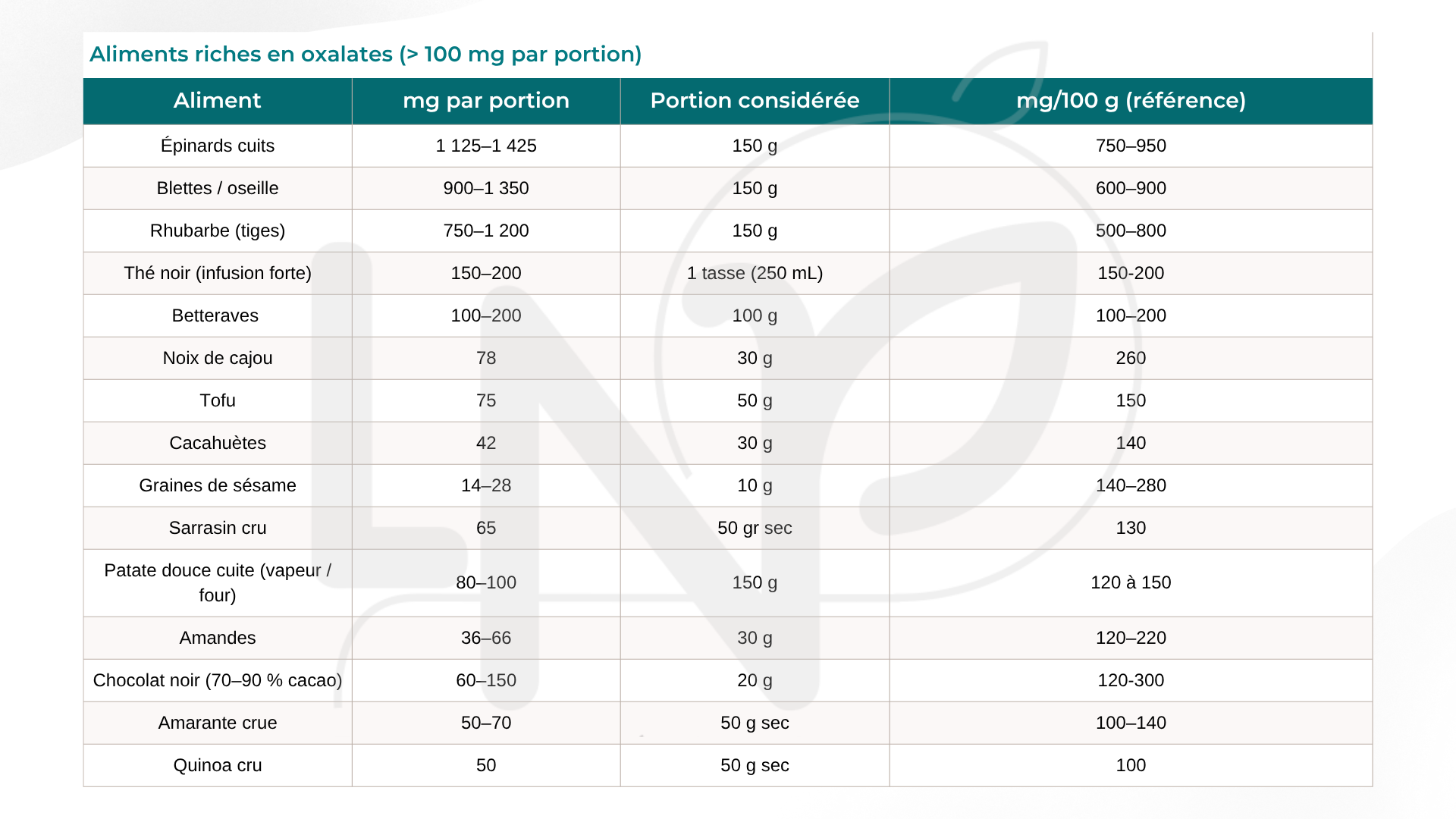

Principales sources alimentaires

Les teneurs varient considérablement selon la variété cultivée, les conditions de culture, le stade de maturité, la partie de la plante consommée et les modes de préparation⁴,⁵.

Voici un tableau présentant les teneurs moyennes, non pour 100 g mais par portion, ce qui m’apparaît bien plus pertinent pour bien placer leur consommation dans un contexte d’alimentation quotidienne.

Aliments riches en oxalates (> 100 mg par portion)

Aliments à teneur modérée en oxalates

Aliments faibles en oxalates

Tous les produits d’origine animale :

- Viandes (bœuf, porc, agneau).

- Volailles (poulet, dinde, canard).

- Poissons et fruits de mer.

- Œufs.

- Produits laitiers (lait, fromages, yaourts).

Boissons :

- Eau

- Café (2-10 mg/tasse).

- Thé vert (5-10 mg/tasse).

Fruits :

- Pommes, poires, bananes.

- Melons, pastèques.

- Agrumes (citrons, oranges, pamplemousses, mandarines).

- Mangues, papayes, ananas.

- Raisins.

Légumes :

- Tous les choux (blanc, rouge, vert, frisé).

- Chou-fleur, chou romanesco.

- Choux de Bruxelles.

- Concombres, courgettes.

- Poivrons.

- Aubergines, champignons.

- Radis.

- Salades vertes (laitue, roquette, endive, mâche).

Produits céréaliers et légumineuses :

- Riz (blanc et complet).

- Avoine.

- Produits à base de blé (sauf le son de blé).

- Légumineuses (hormis le soja).

Sources :

- USDA (2024)

- Harvard School of Public Health (2023)

- ANSES – Table Ciqual (2023)

Une notion essentielle : la biodisponibilité

Un raccourci scientifique consiste à considérer que la teneur en oxalates d’un aliment reflète directement la quantité absorbée par l’organisme. La réalité apparaît plus nuancée.

La biodisponibilité désigne la fraction d’une substance ingérée qui franchit effectivement la barrière intestinale et atteint la circulation sanguine. Pour les oxalates, cette biodisponibilité semble varier de 2 % à 15 % selon les aliments⁶,⁷. Ainsi, à teneur égale, deux aliments peuvent conduire à des absorptions variant du simple au septuple.

Facteurs pouvant influencer la biodisponibilité

1. Forme chimique dans l'aliment

De nombreux aliments catalogués comme « riches en oxalates » contiennent ces oxalates essentiellement sous forme liée (complexés avec du calcium, magnésium ou autres minéraux dans la matrice végétale)⁸. Ces complexes insolubles traversent le tube digestif sans être absorbés et sont ainsi éliminés dans les selles.

Trois aliments se distinguent par un contenu élevé en oxalates solubles, donc effectivement plus facilement absorbables : les épinards, la rhubarbe et les betteraves.

Cette particularité pourrait expliquer leur impact plus marqué sur l’excrétion urinaire d’oxalates, comparativement à d’autres aliments affichant des teneurs théoriques similaires.

2. Présence simultanée de calcium ou magnésium

Ce mécanisme constituerait l’un des facteurs modulateurs les plus significatifs. Lorsque du calcium est consommé en même temps qu’un aliment riche en oxalates, les ions calcium (Ca²⁺) et oxalate (C₂O₄²⁻) se rencontrent dans la lumière intestinale et tendent à former de l’oxalate de calcium insoluble, qui précipite. Ces cristaux ne peuvent généralement pas être absorbés et sont éliminés naturellement dans les selles⁹,¹⁰.

📊 Exemple :

- Apport en calcium de 200 mg/jour → absorption des oxalates : ≈ 17 %

- Apport en calcium de 1200 mg/jour → absorption des oxalates : ≈ 2,6 %

💡 Soit une réduction d’environ 85 % de l’absorption des oxalates.

3. pH du tractus digestif

Le pH des différents segments digestifs peut influencer la solubilité des oxalates. Le pH acide de l’estomac (1,5-3,5) favorise la dissociation des sels d’oxalates, libérant les ions sous forme libre. Le pH intestinal varie quant à lui progressivement : le duodénum est acide (sécrétions gastriques), puis le jéjunum et l’iléon deviennent plus alcalins (sécrétions pancréatiques et biliaires). Ces variations créent des micro-environnements pouvant favoriser tantôt la solubilisation, tantôt la précipitation selon les conditions locales.

4. Intégrité de la barrière intestinale

Chez une personne dont la muqueuse intestinale est intègre, les jonctions serrées limitent strictement le passage et seule une absorption transcellulaire lente et modeste semble possible.

En cas d’hyperperméabilité intestinale, le passage d’oxalates normalement exclus pourrait théoriquement augmenter¹¹. Cette hypothèse, bien que biologiquement plausible, reste néanmoins à valider par des essais cliniques chez l’humain.

5. Composition du microbiote intestinal

La présence de bactéries intestinales capables de dégrader les oxalates, dont la désormais célèbre Oxalobacter formigenes et certaines souches de Lactobacillus et Bifidobacterium, peut influencer la quantité disponible pour l’absorption. Ces bactéries sont en effet capables d’éliminer jusqu’à 50 % des oxalates présents dans le côlon, réduisant donc d’autant la charge à éliminer par voie rénale. Nous reviendrons sur ce point.

Quels aliments méritent une attention particulière ?

Une étude menée auprès de volontaires sains en conditions hospitalières contrôlées a permis d’identifier les aliments provoquant une augmentation significative et mesurable de l’excrétion urinaire d’oxalates⁵. Voici les huit aliments identifiés :

- Épinards (impact fort).

- Rhubarbe (impact fort).

- Betteraves (impact modéré à fort).

- Amandes et noix de cajou (impact modéré).

- Chocolat noir (impact modéré).

- Thé noir infusé (impact modéré).

- Son de blé (impact modéré).

- Fraises (impact modéré).

De nombreux aliments listés comme « riches en oxalates » auraient donc un impact clinique relativement limité sur l’excrétion urinaire et sur les risques associés, leurs oxalates étant vraisemblablement sous formes peu biodisponibles ou efficacement chélatés par les minéraux co-présents.

Ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain

Se focaliser exclusivement sur les oxalates en négligeant le profil nutritionnel global des aliments constituerait une vision dichotomique de la situation, compte tenu de leurs bénéfices sur la santé bien documentés. Les données épidémiologiques de grande envergure confirment les bénéfices de la consommation de légumes à feuilles sur la santé cardiovasculaire et métabolique¹²,¹³.

Prenons l’exemple des épinards. Ils contiennent effectivement 750-950 mg d’oxalates/100g. Pour autant, ils sont également particulièrement riches en folates (vitamine B9), en vitamine K, en lutéine et zéaxanthine, en magnésium et en fibres.

Pour la grande majorité de la population, les bénéfices documentés dépassent donc largement les risques théoriques.

Pourquoi parler d’oxalates depuis le début de cet article ? Car ils peuvent exercer des effets sur la santé, plus ou moins bien documentés par la littérature scientifique. Je vous invite à les découvrir dans ce nouvel article : quels sont les effets des oxalates sur la santé ?

🔗 Pour aller plus loin :

– Lisez le prochain volet : Les effets des oxalates sur la santé

– Accédez à l’article de conclusion & aux références scientifiques.